幸せ(歯合わせ)歯の博物館

見学を希望なさいます方は事前にご連絡ください

- 03-3851-6408

- 050-1199-8550

今、新型コロナウイルスが世界中に猛威を振るっています。

歴史的にも天然痘ウイルスなどが何回も地球上に蔓延した事実があり、人類を恐怖に陥れました。

あの有名な八坂神社の祇園祭も、869年に京の都をはじめ日本各地に疫病が流行した時、厄災の除去を祈ったのに由来しています。

一刻も早い鎮静を願います。

ところで、今のところ科学的根拠がありませんが、「この新型コロナの感染率・死亡率がBCG 接種を実施している国では低い」とネット上に拡散されております。

結核予防のBCG ワクチン接種は、1967年以後は管針法によるハンコ注射となり、9個の点状痕が残ります。

しかし、それより前は皮内注射で左上腕に接種しており、天然痘予防接種の種痘に似た円形痕が残りました。

種痘は日本最初のワクチン予防接種で、1876年天然痘予防規則(図1)以後義務化されました。

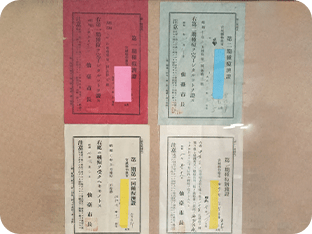

右上腕に施すと種痘証明書(図2)が発行され、これは海外渡航時などに必要でした。

図1 明治9年の天然痘予防規則

図2 昭和初期の種痘証明書

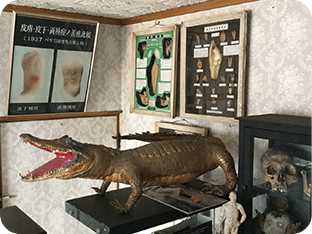

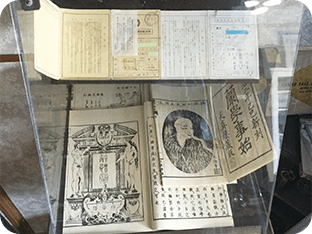

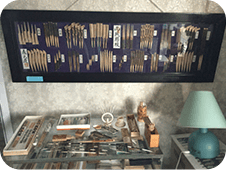

図3 博物館内部のパネル

図3左上のパネルは1937年パリ万国博覧会展示物で、精製痘苗の矢追秀武細菌学者が第4回野口英世記念医学賞(1960年)を受賞された時に展示した資料と言われています。

この種痘により世界中の天然痘は撲滅され、1976年日本では100年続いた1歳と6歳頃の接種義務化は中止されました。したがって、右上腕に円形痕がある人は1974年以前の生まれだと分かります。

ところで、1961年(昭和36年)に世界に冠たる国民皆保険制度が実現いたしました。

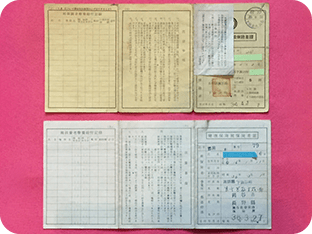

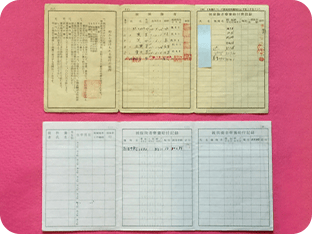

図4abはその当時の健康保険証の表と裏であり、一部負担金の割合は5割しかも歯科補綴は給付外療養でした。

また、図5下は解体新書と蘭学事始の復刻版(1978年)です。

東京医科歯科大学附属図書館が貴重書コレクションとして解体新書の初版本を所蔵していることをご存知でしょうか?!

是非ともそのホームページを開いてみてください。

さて、私は「歯」にかかわる物を、人との出会い・人とのやり取りを楽しみつつ、「1円でもよいから、負けてもらわないと買わない!」という変な哲学をもって集めてまいりました。そのために、欲しい物を手に入れそびれることもしばしばありました……。

図4a 昭和36年頃の健康保険証

図4b 同じ健康保険証の裏面

図5 解体新書と蘭学事始復刻版

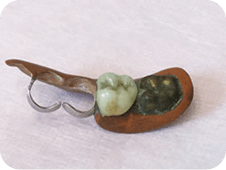

収集を始めるきっかけは、卒業後文部教官として東京医科歯科大学部分床義歯学講座に残って間もなく、配当患者さんの中でゴム床下顎総義歯を40年以上にもわたり使用し続けていたお婆さんでした。

上手く新しい義歯が出来上がりましたら、「この義歯には十二分お役を務めて頂きました。」ということで、譲って頂きましたのがこのゴム床義歯です(図6、7)。このことをきっかけに、自分から切望して歯科医師となったのだから、人があまり興味を持たないかもしれない「歯」に関わる物を集めようと決心し今日まで至っております。

一方、図8、9の上顎総義歯は明治時代と思われる木製義歯であります。この木製義歯は実際にかなり使い込まれていた形跡が残っています。右前歯部の床表面が著しく咬耗・摩耗しており、右下の犬歯が残存していたことを窺わせます。

また、臼歯部咬耗防止用の鋲頭部が露出し、周囲木部は擦り減っていることから、左右の下顎大臼歯が残存していたことも推察されます。床内面はノミの痕が残っており、前歯部床内面はリリーフした様な彫り込みが見られ、上顎切歯が最後まで残っていたのか、もしくはフラビーガムであった可能性があります。

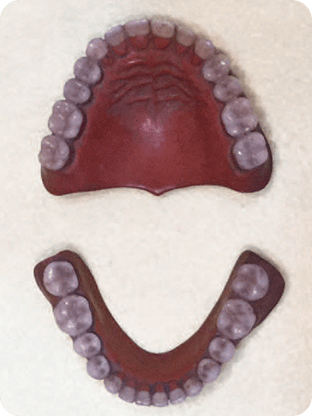

図6 ゴム床総義歯

図7 ゴム床の裏面

図8 木製義歯の咬合面

図9 木製義歯の粘膜面

また、図10、11の上下総義歯および二つの下顎遊離端義歯(図12・13、14・15)もゴム床義歯です。

これらの部分床義歯は維持装置として、ワイヤークラスプではなく、板状のクラスプが用いられています。大臼歯二歯欠損補綴の人工歯(図14・15)には、第一大臼歯に陶歯を用い、顎堤とのスペースが無い最後方部に金属歯を使用するなど工夫されています。

話を元に戻しますと、まず、平安時代に始まり千年も続いた我が国独特な風習である、お歯黒道具を集め始めようとしました。しかし、人との関わり合いに重きを置き、ネットオークションは行わず、骨董屋や骨董市を巡り歩いていましたので、なかなか手に入りませんでした。しかし不思議なことに、一度見つけると、次から次へと手元に置くことができました。そして、平成17年10月10日(月)発行された新聞クイントのCollector‘s Lounge に「歯の骨董篇」

としておはぐろ道具の記事を掲載いたしました。

- 図10 上下ゴム床総義歯咬合面

- 図11 上下ゴム床総義歯粘膜面

図12 ゴム床下顎遊離端義歯

図13 ゴム床遊離端義歯粘膜面

図14 ゴム床義歯頬側面

図15 ゴム床舌側面

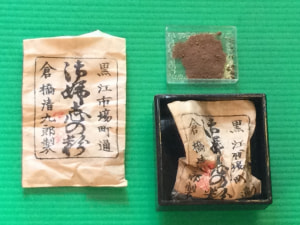

耳だらい・金だらい、渡し金(図16)、かね沸かし(図17)、かね椀(図18)、お歯黒壷(図19)、かね水、うがい茶碗、ふし箱(大・小)(図20)、ふしこ・懐中お歯黒(図21)、羽楊枝・房楊枝(図22)、お歯黒箱、手鏡(図23)などがお歯黒に関連した道具や材料です。

江戸時代には、子供が産まれる度に穴を一つ渡し金(図16)に開けていた慣わしもありました。

上流階級のお歯黒道具は、耳だらいに家紋を入れ蒔絵をほどこしていますが(図24)、庶民の物は粗末で金だらいにブリキ製のかね沸かしです(図25)。お歯黒壷(図19)は、おかゆ、麹、酒、お茶、飴、錆びた古釘や焼いた鉄くずなどが発酵した悪臭のする「かね水」を入れていたため、台所の隅や縁の下に置いていました。

使用していた女性が亡くなるとその壷は処分されていましたので、今では貴重な品となり花瓶などとして大変人気があります。お正月の黒豆を煮る時に錆びた釘を入れますと、黒豆の皮に含まれるタンニンが鉄分と反応して、煮た黒豆はより黒くなり光沢が出ます。さらに、防腐効果も増します。このことはお歯黒が黒く染まる原理と全く同じです。

江戸時代のお化粧は赤・白・黒の三原色が基本で、赤は紅花の口紅(図26)や頬紅、白は白粉、黒は黒髪とお歯黒であります。そのお歯黒は、白粉を塗った顔を口紅とともに引き立たせる効果が非常にありました。

言うまでもなく、長い黒髪は女性にとっては憧れであり、美人の象徴でもありました。「明眸皓歯」といってホワイトニングが流行っている現代ではお歯黒の風習は想像も付かないことかもしれません。

しかし、歯みがきは仏教儀式の身を清めるみそぎの名残として、江戸時代に朝起きてすぐに歯を磨く習慣がありました。「芸能人は歯が命」というキャッチフレーズが有名でありますが、「歯が白いのは粋である」とされた江戸の

いなせな男性にとって、女性にもてはやされるには歯が白くなくてはなりませんでした。そのため、房楊枝や小楊枝の専門店が多く出現し、中でも看板娘がいた浅草寺境内のお店は大いに繁盛いたしました。楠科の黒文字製房楊枝は男性用で柄の一部に樹皮が残され良い香りがし、柔らかい柳の房楊枝はお歯黒が剥げにくいため女性が使用したそうです。

房総半島の養老渓谷に近い久留里は良質な黒文字が採れ、「雨城楊枝」と呼ばれる楊枝の里であります(図27)。

図16 渡し金

図17 かね沸かし

図18 かね椀

図19 お歯黒壷

図20 ふし箱

図21 ふしこ・懐中お歯黒

図22 羽楊枝と房楊枝

図23 手鏡

図24 耳だらい

図25 金だらい

図26 紅花の口紅

図27 雨城楊枝

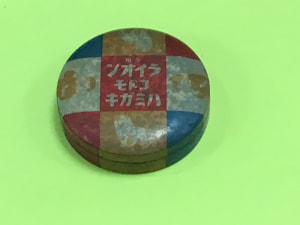

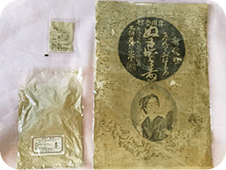

また、昭和の初期から「タバコのみの歯磨スモカ」が、紙袋入りではなく潤製丸缶入り高級歯磨き粉として注目を集め、爆発的な売り上げを記録しました(図28)。

しかし、時代の流れと申しましょうか、粒子の粗い歯磨スモカ赤缶および緑缶の製造・販売が令和元年に終了し、90年以上の歴史に幕を下ろしました。

さて、お歯黒に関する様々な図が浮世絵に描かれています。図29は正月支度を表した豊国の浮世絵で、左側にお歯黒を施こしている少し年配の女性とお歯黒道具一式が描かれています。

ところで、この浮世絵が印刷されたものでなく、何回も重ねて刷られたことを見極める良い方法があります。

極めて単純な方法ですが、薄い和紙に何回も多色刷りされているので、裏面を見ると色がにじみ出て表紙の図が反対に写って見えます(図30)。

図28 歯磨き粉

図29 豊国の浮世絵

図30 同じ浮世絵の裏面

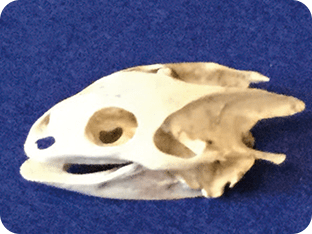

この図31・32は、スッポンの甲羅と頭蓋骨です。すっぽん鍋を先輩行きつけのお店に皆と食事に伺った際、板前さんにお願いして帰りにいただいたものです。スッポンは噛みついたら離さないとよく言われますが、

どのような歯をしているのかご存知でいらっしゃいましたか? 実は歯ではなく、鳥と同じ嘴なのです!

カミツキガメを含めて亀は嘴をもち、歯はありません。では、図33の写真は何でしょう?

想像がつかないと思いますが、これはミンククジラの「ヒゲ」と言って、海水と共に吸い上げたプランクトンなどの餌を濾すための装置です。べっ甲にも似た気品を感じさせる美しさがあります。

図31 スッポン

図32 スッポンの頭蓋骨

図33 ミンククジラのヒゲ

このようなヒゲクジラ類の上顎両側にはヒゲ板が多数重なって生え、その主成分は私たちの爪と同じケラチンで、三角形の形と毛のような繊維質が特徴です(図34)。一方、歯があるハクジラ類は全て同じ形をしている同歯性で、役割分担のある異歯性の我々とは異なり、餌の捕獲のみを目的として、食べ物を噛み砕かずに丸呑みしていることがわかります。図34右はマッコウクジラの下顎骨の一部と中央下は歯牙です。同じ様な形をした同歯性の歯槽窩が連続して見られます。同歯性と言っても歯の位置によって大きさや太さが変わり、いわゆる犬歯の位置にある俗称「ポイントツース」は最も巨大な歯です。あの名高いティラノサウルスなどの恐竜の歯も一般的には同歯性です(図35)。

- 図34 クジラのヒゲと下顎骨・歯

- 図35 同歯性の歯(恐竜)

また珍しい物があります。ノコギリエイの上顎にある「吻」で、電動鋸の歯その物です!この歯の様なものが折れても、ノコギリザメとは異なり、折れたままで再生することはありません(図36左)。

右は皆さんご存知であるカジキの剣状に鋭く突き出た上顎の吻です。吻とは動物の口あるいはその周辺が前方へ突出しいる部分をさします。人の鼻も吻と呼んで差し支えありません。そこから、いわゆる「接吻」とは鼻と鼻を擦り合わせること……。哺乳類で最も吻が発達しているのがゾウの鼻であります。

ゾウといえばナウマンゾウを思い浮かべませんか?

2万年位前まで日本に生息し、各地で臼歯の化石(図37)が発見されています。

奈良の正倉院に収められている「五色龍歯」と呼ばれる宝物はゾウの臼歯その物であります。ゾウの臼歯は左右上下に一歯ずつ、計四本しかありません。

また、あの牙は犬歯でなく、側切歯が発達したものです。

なお、オスのイッカクの頭から突き出ているものは吻ではなく、左中切歯の牙が長く伸びたものです。

この牙の表面には左巻きに捻じれた筋が見られ、内部には歯髄腔と思われる空洞があります。イッカクは北極圏だけに棲む貴重なクジラの一種で、わが国において牙は薬として用いられ、また根付の飾り(図38)などにも使用されていました。

図36 ノコギリエイとカジキの吻

図37 ナウマンゾウの臼歯

図38 イッカクの根付

床の間にあるものは、結婚25周年銀婚式のお祝いとして手に入れた象牙です。捻じれがなく日本刀の様に湾曲して美しい形が気に入っております(図39)。

他の人に言わせると「これが銀婚式の記念品だと、奥さんが可哀そう!」と申しますが、妻も気に入っております。ワシントン条約により今では輸入することは出来ません。

なお、手前にある子供のマンモスの牙は珍しく、これはテレビ放映されたことがあるといわれております。

ちなみに、これらの牙は、犬歯ではなく、側切歯であります。そして、臼歯は上下左右一歯ずつの計4本しかありません。また、ワニの剝製(図40)は妻が自宅近くの骨董市に一人で行き、安くするよと言われ抱えて持ち帰ったものです。同歯性である歯牙が美しく並んでいて、夫婦共に満足しております。

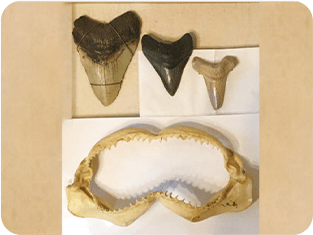

ところで、歯しか見つかっていない絶滅生物メガロドンをご存知ですか? その復元図はしばしばホホジロザメと似ているとされ、200万年前絶滅し、大きな歯しか見つかっていない幻の生物です。その歯というと大きなものでは手のひらサイズにもなり、厚みのある二等辺三角形が特徴です(図41)。形が良く鋸歯がはっきりと残っているものが珍重されます。日本でも見つかっており、昔の人は「天狗の爪」と呼んでいたそうです。

図39 象牙とマンモスの牙(側切歯)

図40 ワニの牙(同歯性)

図41 メガロドンの歯

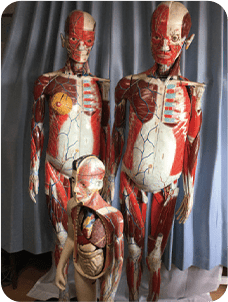

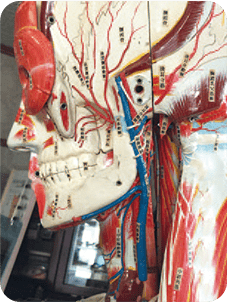

さて、いわば「人造死体」という意味であるオランダ語の人体模型キンストレーキは、高価で精巧な蝋製模型の代用として19世紀に紙粘土で作成され、耐久性に富み解体・組立が可能であり、日本国内にわずか4体しか現存しません。現在の教育用人体模型は材料が樹脂製の物に代わり、精密で触っても傷むことがなくなりました。

ここにある人体解剖模型3体は紙粘土製で珍しく貴重なものと思われます(図42)。大きな等身大の男女模型は坂本モデルといい、医学教育模型標本として始まり、人体のリアリティが追求された精密分解模型であります(図43a・b・c)。是非この迫力を感じとっていただきたいと思います。

図42 紙粘土製の精密な人体分解模型

図43a 同じ分解模型

図43b 同じ分解模型

図43c 同じ分解模型

図44は、漢方薬の材料を粉砕する舟形の器で、V 字に窪んだ薬研であります。持ち手が付いた薬研車を前後に往復させて、薬種を細かく押し砕く、石臼や乳鉢と同じ細粉器です。左側は全て木製の薬研で、かなり使い込んでおり、擦り減りが激しい物です。前方は木製の臼と石の擦りこぎであり、形態的に面白いと感じています。

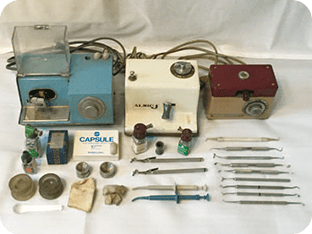

今、アスベストは悪者の代表とされております。しかし、少し前までは廉価で用途は多方面にわたり重宝されていました。歯科では、鋳造リングに巻くアスベストリボンや、水蒸気の瞬間的圧力で鋳型に金属を押し込む圧迫蓋に利用されていました(図45)。アスベスト粉塵の被害によりこれら全て使用禁止となりました。

また、同じく水銀による環境問題と金属アレルギーによりアマルガムも禁止となっております。今でもなお、私の大臼歯には学生時代お互いに充填しあったアマルガム充填物が当時施されたままの状態で残っております。若い先生方はアマルガム練和器(図46)すら見たこともない人が多いのです。世の中は変化・進歩していることがこれらのことからも判ります。

図44 薬研

図45 アスベストリボンと圧迫蓋

図46 アマルガム練和器

さて、私が探し求め始めてから20数年以上の時を費やして、やっと手に入れることが出来た物があります。

それは歯科用足踏みエンジンです(図47)。これを目の当たりにした時の感動は表現することができません。

the Quintessence. Vol.36 No.3/2017の COLUMN Another Side に「歯科用足踏みエンジン」を掲載させていただきましたので、是非お目を通していただければと思います。

また、貴重な物として、戦前である昭和15年頃の某歯科医学専門学校の教科書ほぼ一式を偶然入手しました。

これらを集めて、念願の「Dental Museum 幸せ(歯合わせ)歯の博物館」を令和元年11月3日文化の日に開設することが出来ました(図48)。これはひとえに皆様方のご協力とご理解の賜物と感謝申し上げます。

埼玉県幸手市と多少離れた場所ではありますが、皆様にご覧いただければ幸いです。

ご連絡をお待ちしております。

- 図47 歯科用足踏みエンジン

- 図48 狛犬と看板

古くて新しい歯磨き

浅草支部 腰原偉旦

今、口腔が新型コロナウィルス感染経路の一つですが、“口腔健康管理”の重要性がウィルスや細菌感染から身を守る方法として注目されております。

口腔を潤す唾液中にはインフルエンザウィルスや新型コロナウィルスをブロックするIgA抗体が認められ、唾液はそれらの感染を予防しています。

そのIgAが効果的に働く為には、口腔が清潔に保たれていることが大切なのです。

また、歯磨き剤や洗口剤に広く使用されている、ラウリル硫酸ナトリウム等が新型コロナウィルスの生体への結合や侵入をブロックする効果が期待されます。したがって歯磨きは、誰でも気軽に自分自身で行える、健康につながる感染予防といえるでしょう!

貝原益軒の「養生訓」に、古人曰く「禍は口より出て、病は口より入る」と記されています。人類はかなり昔から物理的と薬効の両面から歯を磨くことが健康維持のために重要であると考えていました。

そして、日本では538年(または552年)の仏教伝来以後、口腔清掃が「みそぎ」として習慣づきました。

- 図1 国際歯周病学会1988年

- 図2 房楊枝

さて、図1は1988年に京都で開催された第3回国際歯周病学会の参加賞で、これは古くから日本で使用されていた、いわゆる“歯ブラシ”を復元した物です。下の「歯木」は、高僧や貴族が仏前での礼拝に先立ち、この端を噛みつ潰しブラシの様にして歯磨きをし、舌をこすって口腔内を清掃していました。歯木の由来は、「お釈迦様が歯などを磨いた後、この小枝を地面に投げると大木になった」という逸話によります。

釈迦は歯の清掃を弟子に指導し、その五徳

①口臭がなくなる

②食べ物の味が良くなる

③口の中の熱をとる

④痰をとる

⑤目がよくなる

を説きました。

それ以来、人々が歯を磨くようになったそうです。

一方上の「房楊枝」は、庶民の間に歯磨きの習慣が拡がり、明治末頃まで日常的に日本で使用されていたものです。材料はハコヤナギ、ドロノキ、クロモジ、ヤナギなど繊維に富み、消炎作用や収斂作用、苦み・甘味、刺激性などの薬効が期待される木が使われました。その端を砕いて繊維状の房にして歯を磨き、反対側の端を尖らし楊枝として歯間部を清掃したうえ、図2右端の扁平で少し湾曲した軸の部分を舌クリーナーとして使用し、舌苔を取り除いていました。図2のように房楊枝には大小様々な大きさや形態のものがあります。

- 図3 羽楊枝

- 図4 御婦志の粉(道中お歯黒)

- 図5 ぬれがらす (道中お歯黒)

平安時代から貴族達が行っていたお歯黒の慣習は江戸時代に一般庶民にも拡がり、婦人達の歯牙表面はタンニン酸第二鉄の付着により黒く染まっていました。高貴な人達は、房楊枝ではなく、高級な「羽楊枝」を使用してお歯黒の染付けを行い、図3右に示すように羽楊枝の柄に蒔絵を施し家紋を入れたものまであります。

- 図6 お歯黒壺

- 図7 ぬれつばめ (道中お歯黒)

- 図8 サホライド

江戸時代中期から明治時代にかけては、 即席のお歯黒「道中お歯黒」・「はやがね」が岡山県備前市の香登など各地で作られました(図

4 · 5)。これはふし粉・緑パン(硫酸第一鉄)・貝灰を焼いた生石灰などを配合した粉末で、普通の水を使用するため嫌な臭いはしません。しかし高価なため、庶民はお伊勢参りの旅行中など特別な時に用い、普段は昔ながらの「お歯黒壺(図6)」で発酵させた非常に悪臭のする「かね水(酢酸第一鉄)」を温め、「ふし粉」を付けて使用しました。これが「道中お歯黒」と言われる由来です。

当時の女性は、奥ゆかしさと申しましょうか、家族が目を覚ます前の朝早くに起床してお歯黒の染付けを行いました。

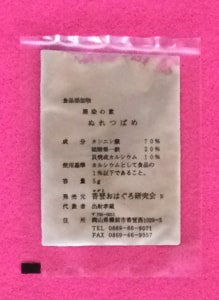

お正月料理の黒豆は、錆びた古釘と水に一晩浸してから煮ると、皮に含まれるタンニンと鉄分とが反応してより黒くなり光沢も増して長持ちします。これは、お歯黒が黒く染まる原理と同じです。それ故、釘の代わりにこのお歯黒の粉を入れて黒豆を煮るように、道中お歯黒「ぬれつばめ(図7)」の粉が今日でも売られています。

このタンニンの虫歯予防や知覚過敏鎮静効果に注目して、図8の{サホライド」や図9の「ハイボンドカルボセメント」・「ハイボンドテンポラリーセメント」・「ハイボンドグラスアイオノーマCX」が研究開発され商品化されました。

一方明治に入り、「萩の露(図10)」のような「かね下(弱酸)」を用いて歯の表面を脱灰し、お歯黒が付きやすく落ちにくくする風潮が出てきた事は歯のために誠に残念なことであります。しかし、歯の表面を脱灰させて付着しやすくする方法は今日の接着技術に繋がっているとも思われます。

千年も続き歯の健康維持に貢献してきたとも考えられるお歯黒の風習が、外見上のこともあり明治になり文明開化とともに廃れます。

また、房楊枝は、大正末頃まで売られていましたが、歯の裏側が磨きにくく耐久性がないため、西洋歯ブラシの台頭により姿を消してゆく運命となりました。

- 図9 ハイボンド製品

- 図10 萩の露 (かね下)

しかし、1704年創業後300年以上続く、黒文字を代表とする爪楊枝を製作販売している日本橋「さるや」は今日でも有名です。黒文字楊枝は、クスノキ科の落葉灌木である若木を用い、手作りで樹皮を残すことによりその良い香りを生かしています。

ところで、 房楊枝の柄中央片側は薄く削られ、舌の汚れを落とす「舌こき」として使われていました。同じ目的で、明治から大正時代の頃には、 携帯用歯ブラシの柄のところにセルロイド製舌クリーナーがついているものもあります(図11)。ところが、過度な舌背ヘの刺激による舌癌の危険性が取りざたされ、 一時舌クリーナーは廃れました。しかし、 口臭予防の観点から見直され、今日でもこの様な板状舌クリーナーが舌ブラシと同様に販売されております(図12左)。

- 図11 セルロイド製舌クリーナー

- 図12 舌クリーナーと舌ブラシ

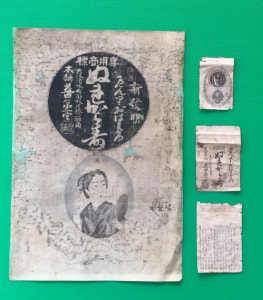

江戸時代、歯磨き粉の多くは,海の砂ではなく、陶土を水で濾した上澄みの細かい粒子である房州砂に、 丁字や薄荷などの香料を混ぜて作られていました。商品として歯磨き粉が登場したのは、江戸時代初期の寛永2年(1625年)、江戸の商人・丁字屋喜左衛門の丁字屋の歯磨粉「大明香薬砂」と言われております。これは朝鮮から来た商人に教わり商品化したことに始まります。それまでは、焼塩や炒った米糖などを指につけて歯を磨いていました。

なお、元禄14年(1701年)松の廊下刃傷事件は吉良藩と赤穂藩との塩歯磨のシェア争いが原因の一つとも言われています。それまで天皇家や将軍家では吉良の饗庭塩が独占状態で使用されましたが、赤穂の塩がより評判良くなってきたためという塩田説であります。

浅草寺境内では楊枝店が数多く並び、 お歯黒のふし粉や白粉などと共に歯磨き粉が売られておりました。 松井源水はここで独楽回しの曲芸をしながら歯磨き粉を売り、 徳川吉宗に博多独楽と枕返しの芸を披露して褒美を頂いております。 この松井源水の名は室町時代から大正まで17代と永く続きました。18代目の松井隆弘氏は東京歯科医学専門学校卒業後組織学を担当し東京歯科大学の名誉教授になられています。

また、元禄時代から販売された兼康の「乳香散」はよく売れたそうです。そして今でも、かねやすの店舗が 400年にわたって文京区に存在します。この場所が江戸の北限として認識され、「本郷もかねやすまでは江戸のうち」と川柳が詠まれています。

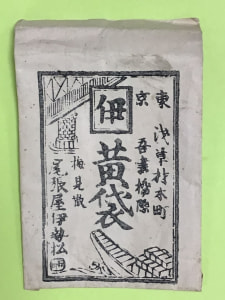

- 図13 梅見散

- 図14 はこべ塩歯磨・なすの黒焼

- 図15 福原衛生歯磨石鹸(復刻品)

明治に入ってからも昔ながらの歯磨き粉「梅見散(図13)」などが発売されていました。最近でも図14上の「はこべ塩歯磨」が、無添加で保存料や発泡剤を使わず安心、 しかも歯茎が引き締まるとして製造されています。塩のしよっばさがクセになる爽快感を生み、ロングセラーであることに納得がいく使い心地だそうです。他にも、茄子のへたを焼いた「なすの黒焼」などもあります(図14下)。

歯磨きの基剤として炭酸カルシウムや炭酸マグネシウムを用いる ようになったのは明治5~6年頃になってからで、その後、欧米式の処方による洋式歯磨き剤が製造されます。

明治 21 年 (1888年)資生堂福原から日本初の固形石鹸状練歯磨 「福原衛生歯磨石鹸」が世に出ました。 図15に示すように、陶器製の大変お洒落な容器が使用されております。当時、粉歯磨き剤が1袋 2~3 銭の時代に 1個25 銭と非常に高価でしたが、品質が良く売れ行きは上々でした。 それから1 2 0年以上経過した平成 2 8 年、「近代化粧品工業の発祥を示す資料」として、 これが「化学遺産」に認定されました。

そして、 明治の末にかけて有力化粧品のメ ーカーや卸問屋から、「ダイヤモンド歯磨」など様々な歯磨き剤が出ています。

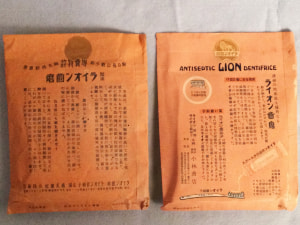

また、 明治 29 年 (1896年)に粉ハミガキ 「獅子印ライオン歯磨」が小林富次郎商店から発売されました(図 16,17)。今でい うマーケティングの手法を実践し、「この歯みがきを使えば歯臭を治し、 むし歯を予防すること妙なり」と新聞広告を出すなど、 口腔衛生思想の普及活動に貢献する結果へ繋がっていきました。

- 図16 獅子印ライオン歯磨紙袋入り

- 図17 ライオン歯磨パッケージ

しかし、図18左のパッケージは昭和17年8月に改版され、戦争下で英語の文字および歯ブラシと歯磨き剤の図が削除されてしまい、これらに使用する材料まで制限が及びました。

明治時代は袋入りの粉歯磨き剤が主流で、 明治 4 3 年に可愛い図柄の「クラブ歯磨(図19)」が白粉と同様に発売されています。 また、「仁丹歯磨(図20)」は仁丹体温計と共に広告宣伝されました。

- 図18 昭和17年パッケージの改版

- 図19 クラブ歯磨

- 図20 仁丹歯磨

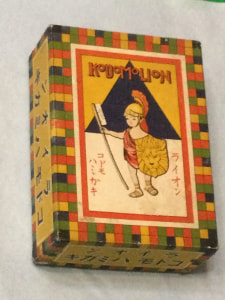

さらに、学童向けとして初めて「ライオンコドモハミガキ」が大正2年 (1 9 1 3 年)に生まれます(図 2 1 a • b)

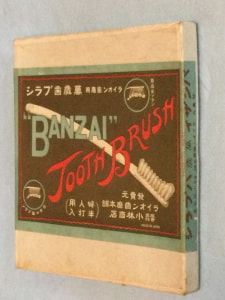

一方、大正3年(1914年)東京歯科医学専門学校(東京歯科大学の前身)の指導に基づき開発した、「萬歳歯刷子」が歯ブラシという言葉を使用して日本で初めて販売されました。植毛されている豚毛は先端部が長く中央部分は短くへこんでいて、柄は牛の腔骨でできており使いやすいよう外側に湾曲させています。子供用歯刷子も大正12年に発売されました。図22は婦人用の萬歳歯ブラシ半打数入りパッケージです。

- 図21a ライオンコドモハミガキ

- 図21b ライオンコドモハミガキ

- 図22 婦人用萬歳歯ブラシ

これらのライオン外箱はどちらもカラフルでオシャレな目を引くデザインです。また大正時代には、 セルロイド製の柄で豚毛 を植えた歯ブラシが世界中に輸出され、日本の歯ブラシ生産量は世界一だったそうです。

昭和2年(1927年)萬歳歯刷子は「ライオン歯刷子(図23)」と改名し、以来このライオン型が歯ブラシの原型となりました。(図24a・b・c・25)。

- 図23 ライオン歯ブラシ

- 図24a サンスター歯ブラシ

- 図24b ヤマト歯ブラシ

- 図24c エスエスウサギ歯ブラシ

- 図25 大正歯刷子の看板

昭和3年から昭和13年まで6月4日に「虫歯予防デー」を日本歯科医師会が実地して歯と口の健康管理の重要性を普及啓発しています。

(図26・27)

- 図26 虫歯予防デー(昭和4年豊島)

- 図27 虫歯予防デー協賛

さらに、昭和14年日本初の歯槽膿漏薬歯齦塗擦用「パラデント」が販売されております。

しかし、戦時中の物資不足時代、セルロイドは火薬の原料として使用され、図28にみられる竹製や(下)木製(上)の柄でつくられた歯ブラシとなりました。

そして、戦後昭和26年、アメリカデュポン社のナイロンを植毛した「ライオン歯刷子」が発売されています。

さて、明治 44年 (1911 年)日本最初のチューブ入り(押出管入)煉りハミガキ「ライオン固煉りチューブ入り歯磨」が発売されます。その容器であるチューブは海外からの輸入品でした。しかし大正1 1 年には、パッケージに 使用するチューブの国産化が始まり、煉り歯磨き剤の大量生産が開始されています。

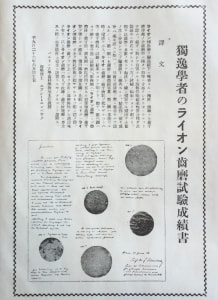

図29の「ライオン煉歯磨」は、昭和1 年 (1926年)にベルリン大学歯科学教室主任教授エフシー・エンベック理学博士より、粒子が非常に細かく為害作用は認められないと、お墨付きのライオン歯磨試験成績書(図30)をいただいております。

- 図28 木製(上)・竹製(下)の歯ブラシ

- 図29 ライオン煉歯磨

- 図30 ライオン歯磨の試験成績書

ところで、図31はセルロイド製パッケージの「スモカ」です。 壽屋(サントリーの前身)が「タバコのみの歯磨スモカ」として大正14年 (1925年)から販売し、爆発的な売り上げを記録しました。紙袋入りではなく湿り気のある潤製丸缶入り高級粉歯磨き剤として注目を集めます。しかし、時代の流れと申しましょうか、粒子の粗い歯磨スモカ赤缶および緑缶の製造・販売が令和元年に終了し、90 年以上の歴史に幕を閉じました(図32)

- 図31 セルロイド製スモカ

- 図32 タバコのみの歯磨スモカ

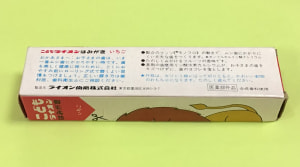

そして、昭和23年(1 9 4 8 年)日本でう蝕予防のフッ素入りハミガキ「ライオンFクリーム」が初めて発売されております。今では、販売されている歯磨き粉の9 0パーセント以上にフッ素が配合され、高齢者の根面蝕予防として1450ppm 程度の高濃度フッ素入りが注目を浴びています。なお、子供用歯磨き粉にもフッ素入りが推奨された結果、学童期のう蝕罹患率がみるみる減ってまいりました(図33 こどもライオンはみがき・図34 小学生ニューフッソ)。

- 図33a こどもライオンはみがき

- 図33b こどもライオンはみがき裏面

- 図34 小学生ニューフッソ

昭和27年に口臭を防ぐ葉緑素(クロロフィル)入り煉歯磨き「グリーンサンスターシオノギ(図35右)」が売り出され、その左は新しいメタルペーパー包装の「粉歯磨グリーンサンスターシオノギ」です。その翌年「クロロフィルライオン煉歯磨(図36) 」が出、図37左の瓶入り「クロロフィル潤製ライオン歯磨」など発売されると、緑色の歯磨剤は日本やアメリカでも大流行しました。

昭和31年から「スーパーマン」がテレビ放映されると視聴率1 位となり、その人気にあやかってライオンが「スーパーライオン」を翌年発売しております(図38)

そして、明眸皓歯を目指し昭和3 0年代は白い歯をイメージするホワイトという名称がついた歯磨き剤に変わっていきます。美白効果の高いリン酸カルシウムを使用した「ホワイトライオン(図39) 」が昭和36 年に出ました。

- 図35 グリーンサンスターシオノギ

- 図36 クロロフィルライオン煉歯磨

- 図37 ライオン歯磨

- 図38 スーパーライオン

- 図39 ホワイトライオン

なお江戸時代の粋な男性にとりましても、女性のお歯黒とは対照的に、“歯’’は白くなくてはなりませんでした。ところで、人の第一印象はどこで決まると思いますか?それは歯なのです!!顔の表情より歯は他人に与える影響が強いのです。

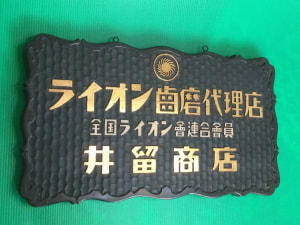

また、日本全国の販売店を組織化させ、“ライオン歯磨代理店(全国ライオン會連合會員)” や “サンスター会会員章(昭和30年)”などの立派な看板(図40、41 )を掲示した販売店で歯磨き剤や歯ブラシが売られておりました。

1970 年(昭和45年)世界初の「ラミネートチューブ」容器を使用した「ホワイトアンドホワイトライオン(図42) 」が登場します。この容器は、世界に先駆けて開発されたもので、「現在の歯磨き剤の元祖」ともいわれております。

そして1981年(昭和56年) に世界で初めて、歯垢分解酵素デキストラナーゼ配合のむし歯予防歯みがき剤「クリニカライオン(図43)」が発売され、酵素を活用して生化学的にむし歯を防ぐ方法が取り入られました。

最近では、知覚過敏に効果がある硝酸カリウム入り「シュミテクト(図44) 」など、様々な薬効がある成分が歯磨き剤に配合されています。

薬用成分の効果を期待するには少量洗口法が必要です。

少量洗口法とは水約10~15mlで約5秒間1回のみです。

- 図40 ライオン歯磨代理店

- 図41 サンスター会会員章

- 図42 ホワイト アンド ホワイトライオン

- 図43 クリニカライオン

- 図44 シュミテクト

種類が多くて、どの歯磨き剤を使用し、どのような歯ブラシでどう磨けば良いか、タフト・歯間ブラシ・フロスなどを含めて迷ってしまいます。まずは、患者さんをよく理解しており、指導してくれる“かかりつけ歯科医”にご相談ください。

歯磨きは重要なセルフケアであります。研磨剤を使用することで、疾病の原因となるプラーク(細菌の集合体)の除去率が上がり、再付着を予防します。さらに、プロフェッショナルケアと併用することで、初めて素晴らしい効果が発揮されます。そして、PMTC(定期的な機械的歯面清掃)は歯の着色や汚れを落とし、見た目も白く、汚れが付きにくくなります。

定期的な“歯科健康診査”が大切となります。「芸能人は歯が命」という有名なキャッチフレーズがありますが、今は、すべての人にとって「人はみな歯が命」といえるでしょう!!

(図の写真はすべてDental Museum 幸せ(歯合わせ)歯の博物館の資料です。ご来館をお待ちしております。・・・図45)

- 図45 Dental Museum幸せ(歯合わせ)歯の博物館

入れ歯の歴史

1部 腰 原 偉 旦

総義歯は顎堤粘膜と義歯床内面が良好に適合していると、床辺縁封鎖と唾液を介し陰圧によって吸盤の様に顎堤に吸い付きます。

なお、咬合が安定していることも重要です。

このことに目を付けた世界最古の総義歯は、室町時代末の和歌山で1538年に74歳で亡くなった仏姫という尼僧が使用しておりました。

この義歯は、一塊の柘植の木を彫りだして人工歯も形成された一木造りです(図1)。

写真は和歌山市願成寺に伺って、著者本人が撮影したものです。

歯列弓も頬・唇と舌が調和すると思われる位置に配列がなされ,咬合面には実際に使用された痕跡が残っております(図1b)。

また、この義歯にはお歯黒が施されているのが確認されております。ただし,人工歯の歯頚部は省略され形成されていません。

咬合面には後世でよく使用された咬耗・摩耗防止用の金属製の鋲もありません。

木製の入れ歯は室町時代に仏像を彫る仏師や根付師の手慰みから作られたといわれております。

初めは、少数歯中間欠損部に維持装置を省略した単に嵌入する義歯を装着したことが始まりだと考えられます。

江戸時代には専門職として「入れ歯師」が誕生しました。

また、顎堤に床下粘膜異常などにより痛みがあれば,現在はティッシュコンディショニング等を行いますが、当時は和紙を湿らして義歯の粘膜面に貼って症状軽減を図る工夫もしております。また、和紙は義歯安定剤の役目も果たしました。

この仏姫から百年以上も経過後の、アメリカ合衆国大統領ワシントンの義歯は、上下顎義歯を板バネまたはコイルスプリングのバネで繋げて固定する金属床でした。すなわち、弾力があるバネの跳ね上げにより、義歯が落ちないように固定する方法です。当時としては画期的な方法であり、歯を失った人たちにとって、口元の若さを取り戻し、話すことと、笑うことに自信が持てました。ただし、食事をするには熟練を要し、このスプリング付き入れ歯は不安定で人前で食事をすることが難しかったそうです。そこで、宴会に出かけるときはあらかじめ自宅で食事を済ませ、宴席では食物に手を付けなかったこともあったようです。

図2は、永く続いたお医者さんの家系から提供されたと言われる、江戸時代の木製上顎総義歯です。臼歯部咬合面を頬舌的三列に鋲が打ち込まれ,右上第2小臼歯、第1大臼歯および左上第1第2小臼歯,第1大臼歯部の鋲頭部は平らに摩耗し光り輝いております。

また、前歯部切縁は木地表面が磨耗し滑らかであります。

これらのことから、前歯部は切端咬合で、左右臼歯部で咬合高径が保たれ咀嚼していたことが推察されます。

口蓋部床外面は滑らかな形状をしており、床内面はノミの跡が見られるが、よく使用されていた義歯と思われます。

なお、義歯表面は黒く染められ、お歯黒が施されていたと考えられます。

また図3は、明治時代前期のものかと思われるよく使い込んだ形跡が残る木製上顎総義歯であります。右臼歯部咬耗防止用の鋲頭部が無くなり軸が露出し、その周囲の木部は擦り減っていることから、右側が習慣性咀嚼側であり木製義歯が十分機能を果たしていたと思われます。そして、下顎の左右臼歯部が残存し咬合が安定していたと考えられます。また,右前歯部の床表面は著しく咬耗・摩耗しており、右下に挺出した骨植が良好な犬歯が残存していたことも窺えます。

図3bに見られるように、床内面にはノミの跡が残ってはいますが、前歯部床内面はリリーフした様な彫りこみがあります。ゆえに、上顎切歯は義歯製作直前に喪失したか、上顎切歯部顎堤がフラビーガムであったことが想像されます。

木を彫って作る木製義歯は明治中頃まで多く使われておりました。木製部分床義歯の維持装置はワイヤークラスプか糸状の繊維で、その糸を残存歯に括り付けて義歯を固定しておりました。

さて、明治初期にゴム床義歯が西洋から導入されますと急速に広まっていきました。

図4は、黒光りする摩耗しにくいお歯黒用陶歯を使用して製作された下顎総義歯のゴム床義歯であります。木製義歯から西洋義歯であるゴム床義歯に技術革新されても、千年の風習が残るお歯黒に当時の既婚女性たちは憧れそれを大切にしていました。

この床は薄くて幅が狭く、少し人工歯は大きめです。唇側の辺縁歯肉の色はピンク色にして審美的考慮をしております。

ゴム床入れ歯は「西洋入れ歯」と言われ、以前からの木製義歯は「皇国の入れ歯」と呼ばれました。この木製義歯は,割れる危険性と、厚みによる違和感があるうえに,吸水性があり食物の汁や唾液を吸って口臭の原因ともなります。そのうえ、制作日程がかかるという欠点がありました。

一方、西洋歯科材料の蒸和ゴムで製作するゴム床義歯は顎堤への適合もよく、丈夫で薄いため違和感が少なく、陶製の白い人工歯を使用し審美的にも強度的にも良好でした。

初期のゴム床上顎義歯には,吸着を良くするため,口蓋粘膜に接する床中央部にハート型や楕円形の吸着腔(空室)を形成しています。しかし,この吸着腔を付けると入れ歯が厚くなり,そのうえ粘膜が吸引されて炎症が生じ肥厚するトラブルが発生しました。

それゆえ大正初期には吸着腔は施されませんでした。

顎の型を取る材料として,蜜蝋(ミツバチの巣から採った蝋)や封蠟(松脂とテレピン油などを混ぜたもの)の塊を温水で柔らかくして口腔内の陰型を取り,そこに石膏などを注入して模型を製作していました。

図4c お歯黒陶歯のゴム床義歯床内面

図5は明治中頃のゴム床義歯と思われ、白い陶歯を使用し,上顎床内面にはハート状の吸着腔(空室)が形成されています。また、入れ歯の前歯部にわざわざ金属の隙を入れて自然観を出すお洒落をし、上下前歯部の辺縁歯肉はピンク色を使用しており審美性に配慮しています。なお、左上の智歯が残っていたと考えられます。

左下5番の人工歯は脱落しており、その痕跡から陶歯を使用していたことが読み取れます。この上下の義歯はよく咬合しており、前歯部舌側には歯石も沈着して、実際に使用されていたことが分かります。

図6のゴム床義歯も吸着腔があり、明治時代の中頃から後半のものと推察されます。

上顎中切歯は開面金冠を施し、右上側切歯と犬歯には金属冠を被せております。左上側切歯は人工歯全体が脱落し、左上犬歯は金属冠の部分だけが欠如しています。さらに、右上側切歯と犬歯との間に金属隙を付けるなど、複雑な人工歯形態をしており、患者さんの要望に応じたものと考えられます。

下顎は左右の中切歯と右下側切歯に金属冠を施し、左右の犬歯と左下側切歯には白い陶歯を使用し、第1小臼歯より前方の辺縁歯肉はピンク色のゴム床材料を用いています。

この上下の義歯は図6bに示すように咬合が安定しており、また図6cの様に歯石が付着していて,よく使用されていた形跡があります。

そして、図7は昭和50年初めまで使用されていたゴム床下顎総義歯です。これは,東京医科歯科大学歯学部卒業後文部教官として補綴学教室に在籍し始めたころ,患者さんとして配当された高齢の女性患者さんが40年以上も永く使用されていたゴム床義歯です。上顎は天然歯が揃っており、かみ合わせは安定しております。

陶歯の人工歯は少し大きめな感じがしますが、最後方の第2大臼歯は両側とも配列されておりません。右下第1小臼歯の陶歯咬合面が破折し変色しております。床は幅が狭くて薄く、唇側と頬側の歯肉部はピンク色のゴム床を使用しています。

図6c ゴム床義歯咬合面

このゴム床義歯から学んだことは、義歯は可能な限り出来るだけ小さい方が患者さんは違和感・異物感がなく喜ぶということです。ただし、義歯の安定性と顎骨吸収の進行が早まる危険性を考慮しなければなりません。ゴム床義歯を装着している患者さんを拝見したのは、この症例以外は後にも先にもありません。

この下顎に新しいアクリル樹脂の総義歯を装着後、永い間使用し続けていたこの義歯を頂くことが出来ました。

この義歯との出会いが「幸せ(歯合わせ)歯の博物館」を創るきっかけとなっております。ご興味ある方に見学していただければ幸せです。

ご連絡をお待ちしております(図8)。

また、ゴム床部分床義歯の維持装置としては,初めクラスプは無く、ゴム床自体によるブレーシング作用によるものでした(図9)。

その後、板状メタルクラスプが使用されましたが、現在重要視されているレストはありません(図10)。しかし、残存歯牙の舌側および隣接面は床が接触してブレーシングの効果を十分に発揮しております。

現在の義歯材料として使用されているアクリル樹脂は,1934年に工業化が始まり、無色透明で透過性を活かして戦闘機の風防窓などに利用されます。戦後にアメリカから良質な材質が輸入されると、ゴム床義歯から操作しやすいアクリリックレジン義歯へ早期に移行していきました。

今では、ノンメタルクラスプ義歯などに様々な樹脂が義歯用として開発・使用されております。

今後もさらに改良され、丈夫で金属の代用ができる高分子化合物さえも出現するかもしれません。

そのような新しいタイプの新材料が日の目を見ることを楽しみに待ち望んでおります。

下記にご連絡ください

医療法人社団恵愛会 腰原歯科クリニック

TEL · FAX 03-3851-6408

E-mail : info@koshihara-dc.or.jp